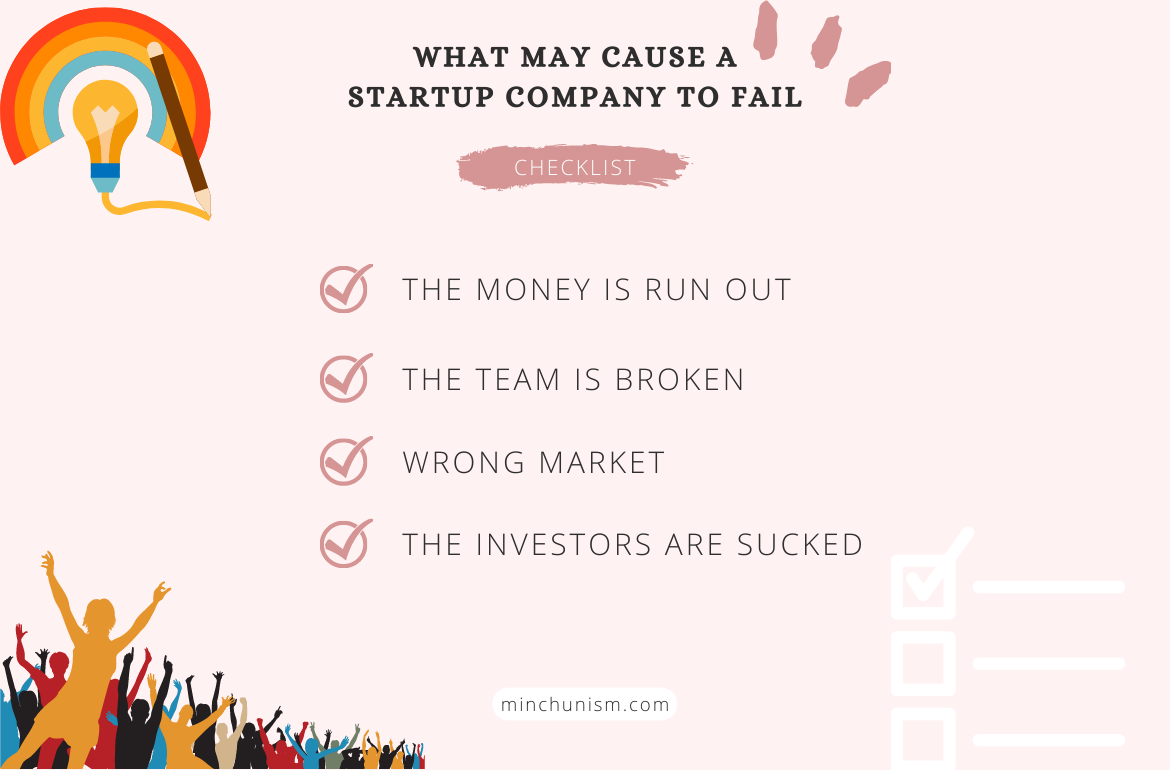

這 4 個創業失敗的陷阱,是我從 Jamie 林之晨的文章擷取的。(原文連結)

- 錢燒光了

- 團隊分裂

- 市場不對

- 爛咖投資人

引用地表最強眼光男人的論述,檢視我自己創業失敗的原因。

- 錢燒光了

在我決定結束營業時,其實當時公司的帳戶裡還是有足夠餘額的。一方面當時市場低迷,我們不敢在景氣不好又沒有穩定客源的狀況下,貿然砸錢做開發。再者,由於是創業初期,需要盡可能節省各項支出。

每一天的支出,雖然看似不多,但是累積起來,對一間收入不足的公司來說,仍舊是一筆可觀的開銷。

由於持續沒有有效的方法幫助公司止血,最後我才與合夥人決定結束營業。否則如果只是為了面子硬撐,對公司也並不是一件好事。所以即便我沒有把錢燒光,還是不能繼續這樣耗。

- 團隊分裂

我必須老實承認,我跟合夥人對於公司的決策,有時候看法並不一致。而我們最糟糕的,我想就是股份持半,沒有一個人有最終的決定權。

之前看一部韓劇叫 < startup 新創時代>,這部劇雖然我沒有力推,不過其內容講到一些新創公司會發生的問題,倒是講得挺不錯的,其中一點就是股東的股份持比。

公司的成立,可能是基於股東間本來是朋友關係,因為有共同目標,所以決定一同創立公司。因此也不太會去考量所謂股份持比對公司做決策的影響,所以最後可能是用均分的方式。

然而均分股份我覺得是對一間新創公司來說最傷的,因為股東或許有好幾個,而且每個人的看法有時候會不一致。但對於公司來說,最終還是要有一個決議,這個決議並不是說多數決就是好決策,而是要讓最有能力做決定的人做決策。因此股權均分,就會造成沒有結論,尤其公司只有兩個人的時候。

而不幸的,我的公司就是只有兩個人,而且股份持平。所以心裡上來說,有時候我不見得同意對方的意見,就會無法做決策,或是我會覺得為什麼不是用我的想法做決策,而是用另一個人的想法做決策。

創立公司,很多東西都是沒有經驗並且走且看,所以在沒有人有經驗的前提下,我不認為誰的決定就一定比較好,誰的就一定比較差。

也許現在看來 A 的決定是比較好的,但幾年後,會不會其實當初 follow B 的決定才是對的?這個沒有人知道,而且必須老實說,我也嘗試過要非常客觀看待事情,但是其實真的很難,因為我們所做的每個決定都是沒有範例在前的,而且決定一旦做下去,就不會有回頭路。因此我仍舊認為做決定還是主觀的,而且做決定,多數決不一定對。

因此,股份的持比,就會是一個比較好的依據。在公司創立之初,先決定好由誰來擔任領導者,如果意見不一致時,只能遵照大股東的決定。或者,必須先溝通清楚什麼事情由什麼人做最後決策,分工決策。這樣在意見相左時,才能夠有一個合理的結論。但是所有股東必須要有共識,爭論完,如果沒有最適切的決定,就只能遵照擁有決定權者的最終決策,並且所有人有心理準備共同承擔決策結果,而非怪罪於某個人,使之成為代罪羔羊。

- 市場不對

對於初出創業的我們來說,我們不是有什麼特別的專利技術,而我的產業是機能布料產業。

這個產業,在台灣來說,已經算是一個相對飽和市場。應該說台灣已經有許多具備研發能力的工廠在這個領域深耕,所以如果我們沒有其他優勢,在這個領域的確是會相對辛苦的。

以現在的角度來看,我仍舊覺得這個產業仍是有發展空間,問題在於首要工作不在於找顧客,而是在於如何找到顧客跟我們的產品間的甜蜜點。

或者說,對於我們的顧客屬性要有更深的了解後,再投入相當的資本去發展,而不是一開始就投入資本,但面臨困境時,卻找不到出路。

- 爛咖投資人

這種狀況,可能比較容易出現在空有能力,但是沒有資本額的公司。老實說,這種狀況是我最不喜歡的。可以說我對這部分,是最為風險趨避者。對於自己的公司,我的最低要求就是不想被我的投資人綁手綁腳,尤其投資人是什麼都不懂,又很喜歡指手畫腳干涉公司運作。

綜合上面列舉的四個創業失敗陷阱,我相當認同,也完全感同身受。

此外,我更想分享 Jamie 所提出的結論,也就是在找到 PMF 之前,什麼都不必做,專心找 PMF 就對了。

因此,我調整了自己再次創業的方向。先專注於找 PMF ,並且保持努力寫文章。我相信只要持續運作,持續找尋, PMF 會逐漸清晰。

等到自己的 PMF 定位清楚後,再來談公司股東權益劃分、外部融資,都還綽綽有餘。因為找 PMF 不一定需要投入大量資本,而是需要不斷的 trial & error,測試什麼做法、什麼產品、什麼商業模式是真正能夠有效與市場產生共鳴的。