最近與多年不見的好友相聚,彼此更新近況。

說著說著,他突然迸出一句話:「現在開始,我覺得我應該要當一個成熟穩重的大人,所以應該要從事一個父母社會認同的工作。」

我突然意識到,這似乎是一件有點可怕的事情。

每個人的生活背景,生活條件,價值觀都不一樣,所以對於自己人生的規劃也會有所不同,我們認為什麼最重要,人生規劃就會往那個目的地前進,所做的一切,也都是為了達到這個最終目標。

自己的人生是自己要過的,沒有人可以替我們過,也因此沒有人有權利去干涉我們要如何過。

基於如此,每個人都要為自己人生的樣子負起責任,所謂負責任就從為自己的人生做選擇開始,做一個自己可以認同自己的選擇,而不是為了給誰一個交代。

要怎麼選擇呢?每個人因為想要追求的目標不同,所以放的權重也會有所不同。依照自己想要的權重去做選擇,才能確定這個選擇是根據自己想要的所選的。

例如累積財富權重 5,自由人生權重 2,成就感 1,熱情所在 1,依照這個權重,去選擇想要的人生。以此檢視理想與現實的差距後,現實中不足的,努力彌補,縮小差距。既有優勢的,加碼放大。

但是千萬要在執行之前想清楚,自己是真的想要過這樣的人生過一輩子嗎?或許有的人只是把這樣的人生當成一個階段性目標,等到他完成階段性目標,就會往下一個目標前進。

例如年輕的時候,因為有體力有時間,所以拼命賺錢,等到中年挣到一定的財富,再做自己喜歡的事。

但是,時間對每個人來說都是公平的,並且具備不可逆性。

因此,我們無法知道當我們已經有辦法做自己想做的事情的時候,其他的客觀條件是否可以滿足?例如有錢了,但是已經沒有體力,也沒有熱情了。

如果無法確定這件事,表示這件事無論是現在還是未來都無法被確定。

那麼又為什麼要等到未來再做自己想做的事?而不選擇現在就做呢?

用這樣的角度去想後,我才歸納出,在做任何決定前,以這幾個條件作為審核標準

- 可以從做這件事看到自己想要的未來嗎?(眼光)

- 做這件事情的時候,是否可以樂在其中?(熱情)

- 是否能透由做這件事,讓別人看到自己的與眾不同?(能力)

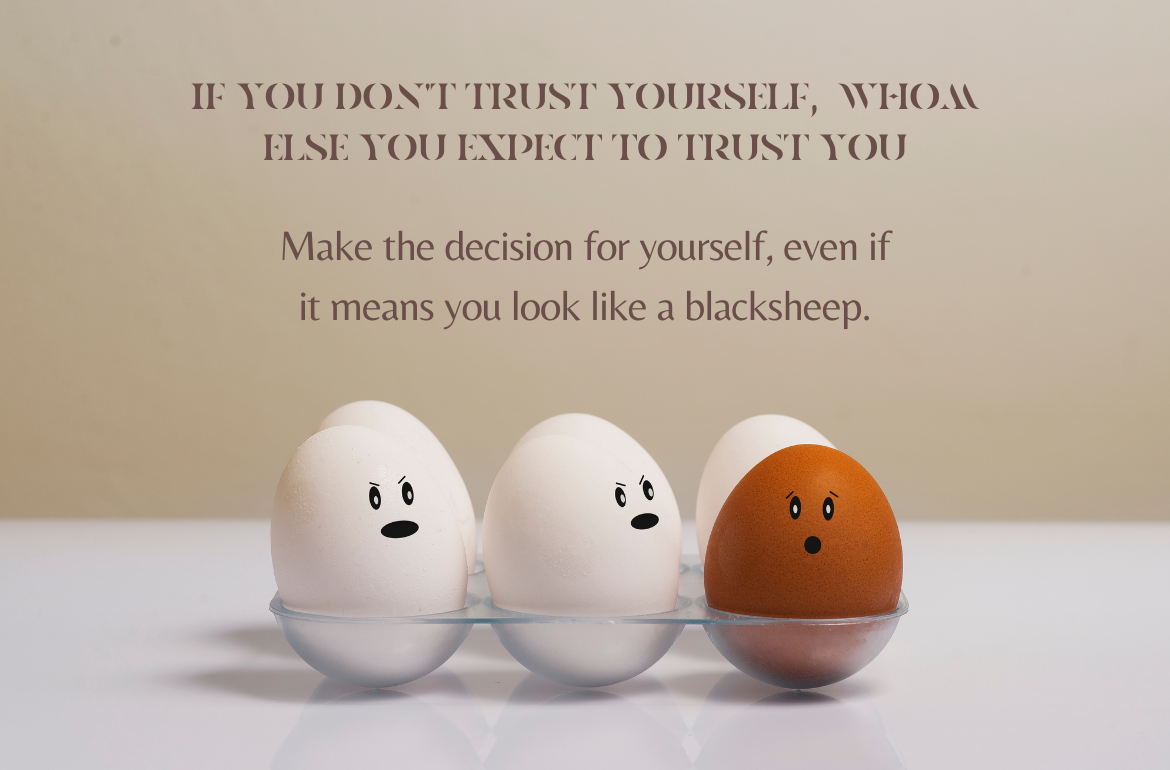

當這三個條件可以同時滿足,無論周遭的人或是整個社會是否有認同,都應該堅持去做。

曾經聽過一個想法 – being not having。做什麼與不做什麼,決定因素不是自身是否有足夠的條件,而是先認定自己與生俱來就是如此(being),然後付諸行動 ( doing ),不斷 trial-and-error,最後才得到所謂的結果 ( having )。

雖然通常一個人強到可以讓周遭人注意到他光環的時候,已經是 having 的階段。但是別人不知道的是,他其實是從 being 一路走到 having,只是,在走到 having 這個階段之前,他是毫不起眼的。

與其說有沒有條件這麼做,不如說我想不想這樣做。這大概是人家所說的 ”Hell yeah!” or “Hell no!”

直觀有時候比任何意見或判斷力更有用。